- 適性診断を利用するメリットとは

- 👍登録不要の向いている業界診断ツール5選&おすすめ11選👍

- 「業界適性診断を使わずに」自分に合った業界を見つける方法

- ✎業界適性診断に関するよくある質問✎

- 【迷ったらこれ】業界診断が簡単にできるおすすめツール

- 適性診断AnalyzeU+

(251問で性格診断、大手/優良企業からスカウト) - キャリアチケットスカウト診断

(5問であなたのキャリア診断) - Lognavi適性診断

(性格テスト90問、SPI練習問題) - キミスカ適性検査

(10分程度で性格徹底診断) - LINE適職診断

(あなたの適職を16タイプで診断)

- 適性診断AnalyzeU+

この記事では、自分に合った業界を見つけるために業界適性診断について紹介します!

そもそも、業界適性診断とは?という基本的なところから、おすすめの診断、また向いている志望業界診断を使わずに自分に合った業界を見つける方法などを解説していきます。

- 自分に合った業界が分からない人

- 今の仕事にやりがいを感じられていない人

- 今とは違う業界に転職を考えている人

- とりあえずどんな業界があるか知りたい人

上記に該当する人には非常に役立つ内容なので、ぜひ最後までご覧ください!

自分が向いている業界を探すときに、自己分析ツールを用いる場合もあります!

自己分析ツールは適職や向いている業界も提示してくれるので、気になる方は利用してみましょう!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

この記事は就活の教科書「【最新版】向いている業界診断ツールおすすめ17選 (無料/登録不要)」を参考に再編集しています。

ベースの記事も興味があればご覧ください!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

先に結論をお伝えすると、「自分に合う業界がわからない!」なら、「適性診断AnalyzeU+」で自分の強みと適性職種を診断するのがおすすめです。

ちなみに「適性診断AnalyzeU+」以外にも、5つの質問で就活の軸を診断できる「キャリアチケットスカウト診断」、性格テスト90問で長所や適職を診断できる「Lognavi適性診断」、あなたの適職を16タイプで診断できる「LINE適職診断」もおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

| 業界診断ツール1位:適性診断AnalyzeU+ |

|---|

| 業界診断ツール2位:キャリアチケットスカウト |

| 業界診断ツール3位:Lognaviスカウト |

|

業界診断ツール:LINE適職診断 |

|---|

これでも迷う場合は、就活生なら「適性診断AnalyzeU+」、転職者なら「LINE適職診断」を活用すれば間違いありません。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

目次

- 向いている業界診断を利用して自身の「適性」を理解しよう

- 【登録なしですぐ】向いている業界診断ツール3選

- 【当たる!】向いている志望業界診断12選 | 適職が分からない人にもおすすめ

- 【無料!】向いてる業界診断12選 | 適職がわからない人におすすめ

- 適性診断MATCH plus(就活ナビサイト「マイナビ」が提供する適職診断)

- キミスカ適性検査(圧倒的正確性!400万ものビックデータを用いて開発)

- Future Finder(診断結果に応じて企業からオファーが届く)

- 可能性診断(ミイダス)(コンピテンシーを診断!ハイパフォーマーかどうかわかる!)

- AREALME(面白い質問多数!)

- 適職診断VCAP(200以上のユニークなタイプに分類)

- (転職者向け):3分間適職診断(仕事選びの価値観・自分を発見するための性格を診断)

- (転職者向け):適職診断テスト(エニアグラム性格論に基づく正確診断)

- (転職者向け):VIEW(自分に合った業界・職種をランキング形式で表示)

- 適職診断16(MBTI診断を用いる正確診断!)

- 向いている業界診断を使うメリット5選

- 業界診断ツールを使うときの注意点3つ

- 向いている業界診断を使わずに自分に合った業界を見つける方法5選

- 就活の業界選択に関するよくある質問

- まとめ:業界適性診断をいくつか受験して自身の適性業界を見つけよう

向いている業界診断を利用して自身の「適性」を理解しよう

就活生ちゃん

就活生ちゃん

私は、自分に合った業界が分かりません。

自分に合った業界は、どうやって見つければ良いのでしょうか?

確かに「自分の適性に合った業界の見つけ方」について、気になりますよね!

それでは、適性に合った業界を見つけるツールの1つである業界適性診断について、紹介していきます!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 適性診断を用いて自身の「適性」を理解する

- 業界適性診断を利用するメリットは?

- 注意点:業界診断が確実に正しいとは限らない

それでは詳しく解説していきます!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

適性診断を用いて自身の「適性」を理解する

初めに、みなさんは「適性」と「適正」の意味の違いをご存じですか?

「適性」と「適正」の意味は以下の通りです。

適性:性質がその事に適していること。また、その性質。「教育者としての適性に欠ける」

適正:よくあてはまっていて正しいこと。「適正な評価」「適正価格」

参考:広辞苑

上記より、「適性」と「適正」は違うことが分かりますね。

「適性」検査は、あくまでスキルや性質・性格が、仕事に合っているかを見極めるために行われる検査です。

したがって、自分の「適性」を知ることで、それが自分の「適正」であるかを見極めることが大事です。

長所・短所を把握することで、自分の適性・不適正が理解できます!

自分の自己分析もできるので、興味のある方はぜひご覧ください!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

業界適性診断を利用するメリットは3つ

業界適性診断を利用するメリットは、3点あります。

1点目は「志望業界を決めるきっかけになるから」、2つ目は「今の仕事の業界と、自分の適性の業界との相違を知れるから」、3点目は「自分の志望業界との相性を確かめられるから」です。

上記3点のメリットについて、以下に詳しくまとめました。

【志望業界を決めるきっかけになるから】

このメリットは主に新卒の就活生に当てはまります。まだ具体的に志望業界が決まっていない就活生が業界適性診断を受けることで、自分に合った業界を知ることが出来、診断結果を業界選びの際の1つの材料とすることが出来ます。診断の結果を詳しく読むことで、同時に、自己分析や業界の志望動機を考えることも出来、就活の効率化にも役立ちます。

【今の仕事の業界と、自分の適性の業界との相違を知れるから】

転職を考えている人にとって「今の職種や職場があっていないのか、そもそも業界自体があっていないのか」を知ることは、次の転職を良いものにするために大切なことです。今の仕事と自分の相性を測った診断結果は、転職を考え直すのか、先に進ませるのか、自分の背中を押してくれる自信や根拠になり得ます。

【自分の志望業界との相性を確かめられるから】

転職を考えている中で、既に志望業界が見つかっている人も多くいると思います。

そこで適職診断を受けることで、その志望業界との相性を測り、転職後のミスマッチを減らすことが出来ます。業界適性診断は相性の良い業界だけでなく、受けない方が良い業界を知るためにもなります。将来のキャリアプランを明確にするためにも、業界適性診断は適していると考えられます。

注意点:業界診断が確実に正しいとは限らない

業界適性診断を活用する上での注意点は、業界診断が確実に正しいとは限らないことを考慮しておくことです。

業界適性診断は、いくつかの質問の答えを基に診断結果が出るため、1人1人に正確な診断結果が出るとは限りません。

したがって、診断結果を鵜呑みにするのではなく、自己分析や適職検査なども行うことが大切です。

業界診断と適職診断、両方を用いることでより正確な診断結果が出ると言えます!

興味のある方はぜひご覧ください!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

【登録なしですぐ】向いている業界診断ツール3選

働く君

働く君

早速業界適性診断をやってみたいです。

すぐできる業界適性診断を教えて下さい!

思い立ったらすぐ行動に移すのは大事ですよね!

それでは登録不要のすぐできる向いている業界診断ツールを紹介します。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 業界診断:Gテスト(簡易版職業適性テスト)(厚生労働省が提供!信頼性抜群)

- 業界診断:キャリタスQUEST(100種以上のキャラクター!自分に合った職業がわかる)

- 業界診断:適職診断ナビ(診断結果をグラフで可視化!振り返りやすい)

それでは1つずつ解説していきますね~!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

Gテスト(簡易版職業適性テスト)(厚生労働省が提供!信頼性抜群)

登録不要のすぐできる業界適性診断1つ目は、簡易版職業適性テスト(Gテスト)です。

、簡易版職業適性テスト(Gテスト)は、厚生労働省が提供している職業適性テストです。

①展開図から立法系を探し出す検査、②文章を完成させる検査、③算数の応用問題を解く検査の、3つの検査から診断されます。

このテストの特徴は、パーソナリティではなく、能力面の特徴から職業を探索されることです。

また結果は立体図形のグラフで表され、自分の結果に近い職業グループ(業界)とその説明、また具体的な職業・その詳細が検索できるようになっています。

パーソナリティではなくスキルから図るのは、とても特徴的ですよね!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

キャリタスQUEST(100種以上のキャラクター!自分に合った職業がわかる)

登録不要のすぐできる業界適性診断2つ目は、キャリタスQUESTです!

働く君

働く君

〇〇クエストと言えば…

まさかあのゲームに関連しているのでしょうか??

その勘、大正解!

「就活は冒険の入り口」ですからね~

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

キャリタスQUESTは、合計21問の設問に答え「自分の性格(自分らしさ、自分の強みなど)」や「就活に役立つヒント」を発見することができる診断コンテンツです。

ディグラム診断も監修するディグラム・ラボが監修しているため、ヒトの深層心理を可視化されており当たると話題になっています。

科学的な根拠に基づく診断結果は、冒険キャラクターとして表れ、合計100種類以上です。

例えば、「パンケーキ戦士」、「ホウレンソウの占い師」、「鳩時計ハンター」、「まくらスパイ」、「自撮り棒の踊り子」と、現代風のキャラクターが表示されます。

そして、診断結果から性格はもちろん「人間力」・「恋愛力」・「就活力」や、キャラクター毎の就活特性も紹介してくれます。

注意点として、診断結果をすべて見るためにはキャリタス就活の会員に登録する必要があります。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

適職診断ナビ(診断結果をグラフで可視化!振り返りやすい)

登録不要のすぐできる業界適性診断3つ目は、適職診断ナビです。

適職診断ナビは、パーソナリティ診断が15問+キャリア価値観診断8問+思考スタイ診断が12問の全35問で診断が行われます。

診断結果としては、パーソナリティ・キャリア志向性・思考スタイルのそれぞれの特徴と、その結果に基づく「マッチする職種」が紹介されます。

- プライベートも仕事も充実タイプ

- 内向的なスペシャリストタイプ

- 野心的な起業家タイプ

診断結果が、文章と共にグラフで表示されるので自分を深く理解することが出来ます。

また、自身の診断結果はいつでも確認・共有できるため(専用のURLからいつでもアクセス可能)、友人に共有して意見を貰うこともできます。

会員登録などはないものの、最後に簡単なアンケートに応えなければいけないので、注意が必要です。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

【当たる!】向いている志望業界診断12選 | 適職が分からない人にもおすすめ

働く君

働く君

登録不要のすぐできる業界適性診断って、結構いっぱいあるんですね!

他の業界適性診断についても、もっとよく知りたいです!

それでは、自分が向いている業界が分からない人におすすめの業界適性診断を紹介します!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 適性診断AnalyzeU+(客観的な性格診断)

- Lognavi(ログナビ)(17種の偉人をモチーフにしたイラストで診断!)

- キャリアチケットスカウト診断(価値観ベースで向いている職業・業界を診断)

- 適性診断MATCH plus(就活ナビサイト「マイナビ」が提供する適職診断)

- キミスカ適性検査(圧倒的正確性!400万ものビックデータを用いて開発)

- Future Finder(診断結果に応じて企業からオファーが届く)

- 可能性診断(ミイダス)(コンピテンシーを診断!ハイパフォーマーかどうかわかる!)

- AREALME(面白い質問多数!)

- 適職診断VCAP(200以上のユニークなタイプに分類)

- 転職者向け:3分間適職診断(仕事選びの価値観・自分を発見するための性格を診断)

- 転職者向け:適職診断テスト(エニアグラム性格論に基づく正確診断)

- 転職者向け:VIEW(自分に合った業界・職種をランキング形式で表示)

- 適職診断16(MBTI診断を用いる正確診断!)

- キャリアインデックス(転職者サイトが提供する適職診断!)

それでは詳しく解説していきますねー!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

適性診断AnalyzeU+(客観的な性格診断)

おすすめの業界適性診断1つ目は、適性診断AnalyzeU+です。

適性診断AnalyzeU+はOfferBoxに登録することで利用できる適職診断です。

100万人のデータをもとに251問の質問から利用者の性格を正確に診断してくれます。

そして、診断後OfferBoxのプロフィールに登録可能であり、診断結果をもとに大手を含む隠れ優良企業からのスカウトが届きます。

-

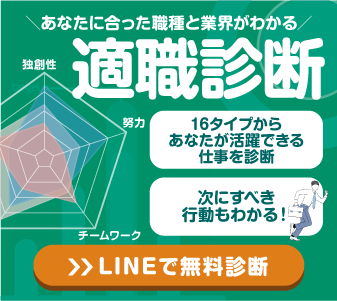

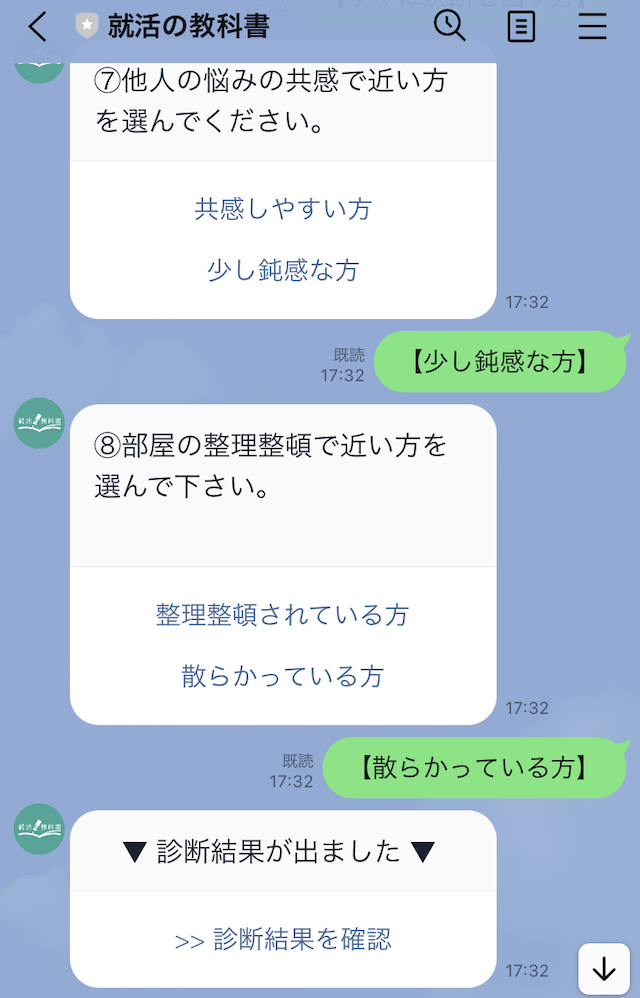

LINE適職診断(12個の質問に答えるだけ:すでに140,000人以上が利用)

就活生が使うべき業界診断ツールは、「LINE適職診断」です。

登録自体は簡単で、適職診断はLINE上で8つの簡単な質問に答えるだけなので、一度受けてみましょう。

LINE適職診断は以下のような特徴があります。

【LINE適職診断の特徴】

- 16のタイプから自分の適職が知れる

- 一つの職種ではなく、タイプにあった様々な職種を紹介してくれる

- 質問が8つだけなので、気軽に診断できる

【LINE適職診断が合っている人】

- 自分に合った職種がわからない人

- 手軽に適職を知りたい人

- 幅広い範囲での適職を知りたい人

「LINE適職診断」で適職・適性のある業界を知れば、業界・企業研究も進めやすくなります。

また、あなたに合った仕事を知ることで、あなたの考え方・価値観の傾向も知れます。

実は「就活の教科書」の公式LINEに登録すると、「性格適性診断」「適職診断」「就活力診断」の3つを全て無料で受けられます。

合わせて「性格適性診断」も受けてみると、自己分析にも役立つのでおすすめです。

公式LINEには、すでに88,374人以上が登録済みです。

さまざまな就活イベントの案内や無料診断も受けられるので、ぜひ登録して「LINE適職診断」を受けてみてくださいね!

「就活の教科書」編集部 中澤

「就活の教科書」編集部 中澤

おすすめの業界適性診断は、Lognavi(ログナビ)です。

ログナビが提供している適性テストは、知的テスト・性格テストを受けることで、受験者の隠れた才能や性格が分かるものです。

診断結果は、17種の偉人をモチーフにしたイラストの中から表示され、また相性の良い企業が星5段階で紹介されます。

自分の性格やスキルが分かるだけでなく、相性の良い企業を同時に知れることで、効率的に就活が出来ますね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

キャリアチケットスカウト診断(価値観ベースで向いている職業・業界を診断)

おすすめの業界適性診断は、キャリアチケットスカウト診断です。

キャリアチケット診断では、初めに「どんなチームで働きたいか」「どんな人になりたいか」など仕事に関する大事な5つの質問に答え、就活の軸を見つけます。

この結果を活用して、自分に合う企業のイベントに応募したり、価値観に合った企業からオファーがもらえるなど、「自分の価値観」を大切にした就活をすることが出来ます。

キャリアチケットスカウトを利用することで、3つの利点があると言えます。

- キャリアに対する考え方が明確になる

- 自分らしく働ける企業からオファーが届く

- 価値観の合う企業と出会える

キャリアチケットについては、以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

キャリアインデックス(転職者サイトが提供する適職診断!)

登録不要のすぐできる業界適性診断の5つ目は、キャリアインデックスです。

キャリアインデックスは、転職サイトキャリアインデックスが提供している登録なし・無料で受けられる適職診断です。

全39問の質問に答えることで、以下の3つの点から自分の適職を見つける事ができます。

- 仕事に求めるもの

⇒仕事や職場環境に何を求め、どこにこだわりを持っているのか、本当の欲求が明らかに。

- ビジネスにおける強み

⇒自然にできてしまうからこそ気づいていない、生まれ持ったビジネススキルが判明。

- 性格と傾向

⇒自分はどんなタイプで、考え方にどんな傾向があるのか。強みと弱み、両方の側面から分析。

また、診断結果をレーダーチャートで表示してくれるため、視覚的にもわかりやすいです。

以下が、診断結果のサンプルです。

詳細な診断結果が見られるのも、この診断の特徴です。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

【無料!】向いてる業界診断12選 | 適職がわからない人におすすめ

適性診断MATCH plus(就活ナビサイト「マイナビ」が提供する適職診断)

おすすめの業界適性診断4つ目は、適性診断MATCH plusです。

この診断は、人材大手のマイナビが実施しているもので、今の自己分析と今後の自分が進んでいく方向を考えるための指針に関する情報を知ることが出来るものです。

この診断を受けることで、自分の強みや弱みを知れる「パーソナリティの特徴」や、48の業界について適合度をランキングで分かる「向いている業界」、また社会で役立つ能力を身に着けるためのアドバイスなども受け取ることが出来ます。

この診断は毎年40か国で1000万人が受験しており、非常に豊富なデータベースから信頼性の高い診断結果が得られ、「行動傾向」と「興味・関心」の2つの側面から診断されることで客観的な結果を得られる点でおすすめです。

また、過去最大3回分の結果が保存され、最新の結果と比較できる機能もあるので、自分の成長度が一目で分かるようになっています。

診断中に手を離さなければならなくなった時でも、途中保存することが出来るので、気軽に挑戦してみて下さい!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

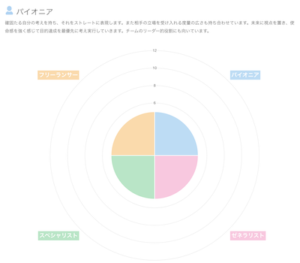

キミスカ適性検査(圧倒的正確性!400万ものビックデータを用いて開発)

おすすめの業界診断5つ目は、キミスカ適性診断です。

この診断は「タイプ別適職検査」と言い、自身の個性や適職を分析できるものです。

25年にわたって蓄積された400万ものビックデータを用い開発されたもので、どんな仕事が向いているのか、適職が分かります。

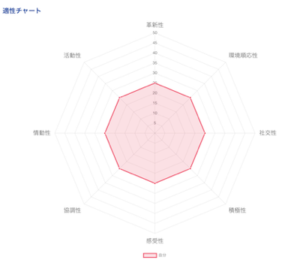

また、詳細レポートは以下のようなグラフで示され、他社と自分の特徴が言語化されており、就活の自己分析に活用できるようになっています。

キミスカ適性診断でわかる診断結果は以下の通りです。

- 総合コメント

- タイプ別適職グラフ

- 適職診断

- 適性チャート

- 適性詳細

1.革新性2.環境順応性3.社交性4.積極性5.感受性6.協調性7.情動性8.活動性 - ストレス耐性

キミスカについては、以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

Future Finder(診断結果に応じて企業からオファーが届く)

おすすめの業界診断6つ目は、Future Finderです。

この診断は、151問という圧倒的な設問数で、心理系統学に基づく自己分析が出来るものです。

性格面は、以下の画像のような16のキャラクタータイプから診断され、詳細分析として「得意な組織行動」や「仕事への動機」「マッチする組織風土」などを測ることが出来ます。

また結果を受けて、自分に合った企業を探したり、会いたいと言う企業からオファーが届いたりする面で、効率的な就活が可能です。

この診断も登録に少し時間がかかるので、時間があるときにじっくりやることをおススメします!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

可能性診断(ミイダス)(コンピテンシーを診断!ハイパフォーマーかどうかわかる!)

-300x142.png)

おすすめ業界診断7つ目は、可能性診断(ミイダス)です。

この診断は別名「コンピテンシー診断」と言われ、質問への回答でパーソナリティやストレス耐性、向いている仕事、相性の良い上司・部下のタイプなどを分析します。

この診断の特徴は、自分の強みや向いている仕事だけでなく、相性の良い人間関係やストレス要因まで図ることが出来るので、結果を業界選びに活用しやすいです。

また、この診断を受けるには初めにミイダス登録をしなければいけませんが、その際にやる「市場価値診断」では、今の自分の需要を知ることが出来るので、転職を考えている人には有益であると思います!

「コンピテンシー」とは、「ハイパフォーマーに共通する行動特性」のことを言い、採用や人事評価、能力開発と言った場でも活用されています。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

AREALME(面白い質問多数!)

おすすめの業界適性診断8個目は、AREALMEの適性診断です。

この診断は全31問の質問に答えることで、生まれ持った性格と職業適性を知ることが出来ます。

質問は「どうしても苦手なもの」などの基本的なものから、

「友達とバーを開いたとします。人目を引く陳列棚を作るなら、あなたは」- ①友達に設計を任せて自分は作る / ②自分が全体を設計して友達に作ってもらう

など面白い質問も多くあります。

31問と少し多いながら、全ての質問が2者択一で答えられるものなので、時間がかかりすぎずに取り組める点で、おすすめです。

AREALMEでは、適職診断以外にも「日本語ボキャブラリーテスト」や「攻撃性タイプテスト」など様々な種類のテストがあるので、興味のある人はぜひ試してみて下さい!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

適職診断VCAP(200以上のユニークなタイプに分類)

おすすめ業界適性診断の9つ目は、適性診断VCAPです。

適性診断VCAPは全60問の設問に対し、

- 全く当てはまらない

- やや当てはまらない

- どちらとも言えない

- やや当てはまる

- 当てはまる

という5つの選択肢から選んで回答を行っていく診断です。

診断結果は以下のような様式で出されます。

写真にある以外にも、交流分析結果や目標とするタイプ、相性の良いタイプ、収入偏差値など様々な結果が詳しく紹介されます。

「エネルギー過剰タイプ」「出世狙いタイプ」「仕事の鬼タイプ」「ジャイアンタイプ」「自己顕示欲過多タイプ」など200以上のユニークなタイプに分類するようです。

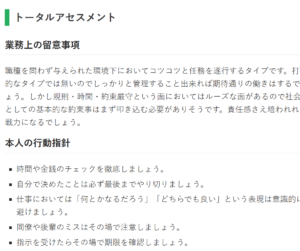

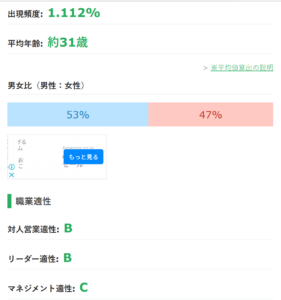

さらに、診断結果概要、収入偏差値、エゴグラム 及び 診断結果タイプ(タイプ説明、出現頻度、平均年齢、男女比)、職業適性(組織従属性・マネジメント適性・リーダー適性・対人営業適性)、トータルアセスメント、目標タイプ、相性のいいタイプ(β版)、類似・近似タイプと詳細な適職診断結果が表示されます。

他の診断では分からないほど、詳しく自分のキャラクターを診断してくれるので、結果を見たうえでの就職活動はミスマッチを減らせそうですね。

(転職者向け):3分間適職診断(仕事選びの価値観・自分を発見するための性格を診断)

おすすめの業界適性診断10つ目は、3分間適職診断(リクナビNEXT)です。

この診断は、仕事選びの価値観を診断するAテストと、自分を発見するための性格を診断するBテストの合計22問で構成されています。

Aテストは「転職するならどんな会社や仕事を選びたいか?」Bテストは「小学校低学年のころのあなたについて」を問われます。

結果としては、業界に言及はないものの、自身の価値観バランスや性格が表示されます。

名前の通り3分間という短時間で診断が出せる点で、初めてやる人、気軽にやってみたい人におすすめの業界適性診断です。

(転職者向け):適職診断テスト(エニアグラム性格論に基づく正確診断)

おすすめの業界適性診断11つ目は、適職診断テスト(Re就活)です。

この診断テストは、①仕事で行かせる強みや②向いている仕事・不向きな仕事、③あなたの仕事スタイルを、9つのタイプで分かりやすくアドバイスしてくれるものです。

- 仕事で行かせる強み

エニアグラムの性格論に基づき、仕事の強みや価値観を分析 - あなたに向いている仕事&不向きな仕事

あなたに向いている仕事と不向きな仕事をズバリ診断 - あなたの仕事のスタイル

コミュニケーションの取り方や時間の使い方など、仕事のスタイルを解説

設問は全部で90問と多いので、詳しく正確な診断結果が得られるテストだと言えそうです。

ただし、診断を受けるためには大学や個人の情報を割と細かく登録しなければならないので、「すぐに診断して結果を得たい!」という人には注意が必要です。

Re就活については以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

(転職者向け):VIEW(自分に合った業界・職種をランキング形式で表示)

おすすめ業界適性診断12個目は、VIEWの適性診断です。

そもそもVIEWとは、日本初のAIを活用した転職アプリで、基本的に20・30代の若い世代を対象としています。

VIEWにおける診断は、経歴と価値観の側面から診断され、全24問に答えると、自分に合った業界・職種をランキング形式で表示されるようになっています。

同時に自分に合うキャリアの方向性や転職すべきポジションなども明確に表示され、加えて自分に注目した企業からのダイレクトスカウトも受け取ることが出来ます。

具体的な職種や想定年収なども示される点で、転職後の具体的な想像が出来ますね。

ただし、このサービスはアプリでのみの提供なので、やってみたい方はPCではなくスマホで試してみて下さい。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

適職診断16(MBTI診断を用いる正確診断!)

登録不要のすぐできる業界適性診断4つ目は、適職診断16です。

適職診断16は、MBTI診断として有名である「16personalities」と同じく、MBTIの診断結果をもとに診断してくれる業界適性診断です。

全12問と気軽に受けられるバージョンのお手軽版と、全36問で制度を重視したバージョンの精度重視版の2つがあります。

診断結果は、4気質16パターンで表示され、自分に合った業界と、同時に適職も教えてくれるので、具体的に想像しながら結果を読むことが出来ます。

さらに、辛口性格診断16を用いることで、性格に関してより精度の高い診断が可能です。

性格部分でより正確な結果を得たい人は、辛口性格診断16がおすすめです。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

また、これまで紹介したもの以外にも多くの適職診断があります。

他の適職診断については、以下の記事でも詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

今まで紹介したサービス以外にも、就活を支援してくれるサービスは多くあります。

自分のニーズに合った就活支援サービスを選ぶために以下の記事をぜひ参考にしてみてください!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

向いている業界診断を使うメリット5選

就活生くん

就活生くん

業界診断を使う意味ってあるんでしょうか?

向いている業界診断を使うメリットを紹介して行きますね!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- メリット①:向いている業界を簡単に把握できる

- メリット②:予想外の業界を知れることがある

- メリット③:客観的な結果を得られる

- メリット④:自分の強みも理解することが出来る

- メリット⑤:就活の方向性(志望業界)を定めることが出来る

メリット①:向いている業界を簡単に把握できる

向いている業界診断を使うメリット1つ目は「向いている業界を簡単に把握できる」です。

業界診断ツールを使えば、自己分析から業界を特定するよりも簡単に向いている業界を把握することが出来ます。

複数の業界研究を行って自分に合った業界を見つけ出すのも1つの手と言えます。

しかし、簡単に自分の向いている業界を見つけるためには業界診断ツールがいいでしょう。

業界診断ツールはプロが作成した質問を答えることで導き出されるので、正確な診断結果が分かります。

効率よく向いている業界を把握したい人におすすめです。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

メリット②:予想外の業界を知れることがある

向いている業界診断を使うメリット2つ目は「予想外の業界を知れることがある」です。

業界診断ツールを使うことで、自分が知らない/興味がない業界を見つけられることもあります。

自己分析や業界研究から向いている業界を探す場合、自分の好みや知識で視野に入れる業界が変わってしまう可能性があります。

しかし、業界診断ツールは質問に答えることで業界を絞り込んでくれるので、自分の予想外の業界が選ばれることもあるのです。

自身の予想外の向いている業界を知るためにも業界診断を使ってみましょう。

メリット③:客観的な結果を得られる

向いている業界診断を使うメリット3つ目は「客観的な結果を得られる」です。

業界診断ツールを用いることで、自己分析では得られない客観的結果を得られる事があります。

先述した「予想外の業界を知れることがある」も、客観的結果と言えるでしょう。

自己分析はあくまで主観的な分析になります。

客観的な分析も取り入れて、向いている業界を把握するために業界診断ツールを使ってみましょう。

メリット④:自分の強みも理解することが出来る

向いている業界診断を使うメリット4つ目は「自分の強みも理解することが出来る」です。

業界診断ツールは、向いている業界を診断するにあたって、利用者の強みや弱み・適性を参考にしています。

そして、向いている業界を結果として表示する際も、利用者の強みや弱み・適性を表示してくれるでしょう。

そのため「向いている業界を知りたい」と、業界診断を利用し、自分の強みも理解することが出来ます。

メリット⑤:就活の方向性(志望業界)を定めることが出来る

向いている業界診断を使うメリット5つ目は「就活の方向性(志望業界)を定めることが出来る」です。

業界診断を利用し、向いている業界を把握する事によって、就活の指針にすることが可能です。

勿論、就活の方向性(志望業界)を定めずに就活を行う就活生も一定数存在しています。

しかし、就活の方向性(志望業界)を定めて就活を行うことで、効率よく就活を進めることが可能でしょう。

そのため、就活の方向性(志望業界)を定めるためにも、業界診断ツールを使ってみましょう。

業界診断ツールを使うときの注意点3つ

就活生ちゃん

就活生ちゃん

業界診断ツールを使うときに注意すべきことはありますか?

注意点を3つ紹介して行きます!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 注意点①:診断結果が絶対に正確とは限らない

- 注意点②:診断された業界の業界研究を怠らない

- 注意点③:業界診断ツールは複数使うようにする

注意点①:診断結果が絶対に正確とは限らない

業界診断ツールを使うときの注意点1つ目は「診断結果が絶対に正確とは限らない」です。

業界診断ツールの質問は専門家が作成しているため、選択肢や問題が間違えている、とは言いづらいです。

しかし、利用者の解答は気分や空気感によって変更する場合が多いのです。

例えば、「一人で仕事するよりもチームで仕事するほうが好きだ」という質問に対して、「はい」「いいえ」があった場合、チームを重視する企業の選考を受けている際には「はい」通常時は「いいえ」と選択してしまう場合もあるのです。

複数の業界診断ツールを利用して同じ結果が出た場合は、信憑性が高いかもしれませんね!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

注意点②:診断された業界の業界研究を怠らない

業界診断ツールを使うときの注意点2つ目は「診断された業界の業界研究を怠らない」です。

業界診断ツールを使うことで、自分が知っている業界~知らない業界まで様々な業界が向いていると言われる可能性があります。

そして、診断後その結果を鵜吞みにしてしまい、あまり知らない業界を志望業界にしてしまう場合もあるようです。

あまり知らない業界を志望してしまうによって、ミスマッチしているように感じてしまうのです。

そのため、業界診断等を受験後、自分の向いていると診断された業界を研究するようにしましょう。

注意点③:業界診断ツールは複数使うようにする

業界診断ツールを使うときの注意点3つ目は「業界診断ツールは複数使うようにする」です。

業界診断ツール1つのみの結果を信じてしまう事は、危険です。

それは、業界診断ツールを回答する際の気分や状況で回答が変わってしまう可能性があるからです。

そのため、業界診断ツールを複数利用して、正確な診断結果が出ているか確認しておきましょう。

向いている業界診断を使わずに自分に合った業界を見つける方法5選

働く君

働く君

業界適性診断にも、たくさんの種類があるんですね!

ただ僕の場合は、診断結果を鵜呑みにしてしまって、本当に合った業界を自分で判断することが出来なくなりそうです…

ちなみに、こういった診断などを利用せずに自分に合った業界を見つけるには、どういった手段があるのでしょうか?

「適性診断などを頼りすぎてしまうのは…」と思う人もいますよね。

そんな人にオススメな、業界適性診断を使わずに、自分に合った業界を見つける方法を紹介します!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 方法①:自己分析をして過去の経験から自分の軸を決める

- 方法②:興味を持った企業の共通点を考える

- 方法③:WillではなくCan視点で考える

- 方法④:5年後の成りたい姿を考えキャリアプランを考えてみる

- 方法⑤:譲れない部分や大切にしたい部分を考える

それでは1つ1つ詳しく解説していきます!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

方法①:自己分析をして過去の経験から自分の軸を決める

向いている志望業界診断を使わずに自分に合った業界を見つける方法1つ目は、自己分析をして過去の経験から自分の軸を決めることです。

上記で紹介した業界適職診断は、あくまで自己分析を手伝ってくれる手段の1つだと言えます。

したがって適職診断を使わなくても自己分析を自分自身でしっかりすることで、自分に合った業界を知ることは十分に可能です。

その中でも、自分の過去の経験や、特に転職を考えている人は今の仕事に対して思うことを整理し、「自分の強みは何か」や「仕事する上でこだわりたいことは何か」などの、就活における自分の軸を決めることで、自分に合った業界が探しやすくなります。

自己分析のやり方については、以下の記事でも詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

方法②:興味を持った企業の共通点を考える

向いている志望業界診断を使わずに自分に合った業界を見つける方法2つ目は、興味を持った企業の共通点を考えることです。

具体的な方法としては、特に意識せずに興味を持った企業をいくつかピックアップし、その後それらの企業の共通点を探してみます。

この方法を行うことで、自分でも意識していなかった部分で、自分が魅力に感じる部分を見つけることが出来ます。

働く君

働く君

「仕事についてはやりがい面を重視していたけれど、意外と福利厚生の良い会社に興味を持っているな」

働く君

働く君

「大手企業を中心に探していたけれど、興味のある事業をしている企業は案外ベンチャーが多いかも」

上記のような自分の興味関心を再発見することで、就職・転職先とのミスマッチを防ぐことが出来ます。

四季報やマイナビなど、多くの企業を一度に見れるツールを用いるとやりやすいです!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

方法③:WillではなくCan視点で考える

向いている志望業界診断を使わずに自分に合った業界を見つける方法3つ目は、WillではなくCan視点で考えることです。

「そもそもWillやCanの視点とは?」と思う人もいるかと思うので、初めに解説すると、

Willの視点:

「やりたいこと/なりたいもの」を指す。

自分の将来像/仕事を通して実現したいこと/理想の働き方・生き方

Canの視点:

「今の自分が出来ること/スキルやこれまでの経験」を指す。

資格/経験(忍耐力・継続力・リーダーシップなどポータブルスキルも〇)

参考:チアキャリア

上記を踏まえて考えると、就職・転職をする上でWillの視点を重視している人が多いのではないでしょうか。

しかしWillの視点ばかり重要視してしまうと、せっかく就職しても自分の経験が生きなかったり、スキル面で想像以上に苦労してしまったりする可能性があります。

したがって、「今の自分のスキルや経験が生きる仕事はどんなものか」という観点から業界や職を見てみることで、Willの視点ばかりを重要視してしまった時のミスマッチを減らすことが出来ると考えられます。

特に転職を考えている人の中でも、「今の仕事についていけない」「もっと自分の経験が生きる仕事がしたい」と思っている人にオススメ方法です。

ちなみにCan視点は、企業が求める人物像と自分が合致しているという志望動機にも応用できます!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

方法④:5年後の成りたい姿を考えキャリアプランを考えてみる

向いている志望業界診断を使わずに自分に合った業界を見つける方法4つ目は、5年後のなりたい姿を考えキャリアプランを考えてみることです。

昔の日本では「年功序列制度」が一般的で、一度入社した会社に定年するまで働く人が多かったですが、今は働き方が多様化し、転職や独立などによって自らキャリアを形成していく人が多くみられるようになりました。

したがって、就職ありきで考えるのではなく「自分はどういう人生を送りたいか」「そのためにはどんな経験が必要か」などを考え、その目的に合った業界を選択するという方法があります。

キャリアプランニングについては、自分でやるのも良いですが、プロの手を借りるのもおすすめなので、興味のある人はぜひ探してみて下さい。

「キャリアプランニングについて、プロの話を聞いてみたい!」と言う人は、以下の記事でキャリアカウンセリングサービスについて詳しく解説しているので、ぜひご覧下さい。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

方法⑤:譲れない部分や大切にしたい部分を考える

向いている志望業界診断を使わずに自分に合った業界を見つける方法5つ目は、譲れない部分や大切にしたい部分を考えることです。

この方法は、いわゆる「自分の軸を決める」と言い換えられます。

この「軸」は「自分に関する基準」と「自分以外に関する基準」の主に2種類あります。

自分に関する基準とは、「こういう人になりたい」「こんなキャリアを積んでいきたい」というもので、自分以外に関する基準とは、「大企業である」「英語が使える仕事」などです。

この2つの基準において自分の軸を決めておくことで、最低限自分の仕事にストレスなく取り組むことが出来、就職・転職先とのミスマッチを減らせると考えられます。

「自分の軸を決めるにはどうしたら良いか?」と思っている人は、以下の記事で「まずやるべきこと」について詳しく解説しているので、ぜひご覧ください!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活の業界選択に関するよくある質問

働く君

働く君

これまで記事を読んできて、業界適性診断について詳しく知ることが出来ました!

その他に、業界選択をする際に知っておくべきことはありますか?

それでは、就職・転職活動における業界選択について、よくある質問を紹介します!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 質問①:そもそも業界はいくつあるの?どんな業界がある?

- 質問②:文系・理系の学生が向いている業界の選び方は?

- 質問③:業界選びの際の注意点は?

それでは詳しく解説していきますね!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

質問①:そもそも業界はいくつあるの?どんな業界がある?

業界選択時によくある質問1つ目は、そもそも業界はいくつあるのか?どんな業界があるのか?についてです。

そもそも職業置ける「業界」とは、「企業を産業や商業で分類したもの」ですが、その種類は「メーカー」「商社」「小売」「金融」「サービス」「マスコミ」「IT」「官公庁・公社・団体」の8つに分けられます。

これらの業界については以下のように種類わけが出来ます。

*「公官庁・校舎・団体」については特殊な事業形態で、利益のための事業を行っていないので、ここでは「公官庁・校舎・団体」以外の7業界を見ていきます。

【何を扱っているか】

モノ:「メーカー」「小売」「商社」

お金:「金融」

かたちのないもの:「サービス」「IT」「マスコミ」

【どんな動きをしているか】

つくる:「メーカー」

売る:「小売り」「サービス」「IT」

動かす:「商社」「金融」

伝える:「マスコミ」

参考:キャリアパーク!

1つの企業でも、様々な業界を超えて事業を行う企業もあります。

興味のある企業がどの業界に当てはまるのか気になる人は、その企業の採用HPなどでチェックしてみて下さい。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

質問②:文系・理系の学生が向いている業界の選び方は?

業界選択時によくある質問2つ目は、文系・理系の学生が向いている業界の選び方についてです。

文系・理系と言っても人によって向いている業界は様々であると考えられますが、ここでは文系・理系出身者の就職先ランキングを紹介します。

ぜひ参考にしてみて下さい。

| 理系出身者 就職先ランキング | ||

| 順位 | 企業名 | 業界 |

| 1 | ソニー | メーカー |

| 2 | トヨタ自動車 | メーカー |

| 3 | パナソニック | メーカー/IT |

| 4 | 日立製作所 | メーカー/IT |

| 5 | 旭化成グループ | IT/メーカー |

| 6 | サントリーグループ | メーカー/小売 |

| 7 | 資生堂 | メーカー/小売 |

| 8 | デンソー | メーカー |

| 9 | NTTデータ | IT/金融 |

| 10 | 野村総合研究所 | サービス/IT |

| 文系出身者 就職先ランキング | ||

| 順位 | 企業名 | 業界 |

| 1 | アクセンチュア | サービス |

| 2 | オープンハウス | 商社/サービス |

| 3 | ニトリ | メーカー/小売 |

| 4 | 楽天 | IT/サービス |

| 5 | NTTデータ | IT/サービス |

| 6 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 金融/サービス |

| 7 | 三井住友銀行 | 金融 |

| 8 | オリックス | サービス |

| 9 | キーエンス | メーカー |

| 10 | サイバーエージェント | IT/サービス/マスコミ |

ランキングから、理系は「メーカー」「IT」業界への就職が多く、文系は「サービス」業界への就職が多いことが分かりますね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

質問③:業界選びの際の注意点は?

業界選択に関するよくある質問3つ目は、業界選びの際の注意点についてです。

これまで解説してきた内容以外で、業界選びの際に気を付けるべきことは以下の3つです。

- ①:市場規模が縮小している業界

- ②:採用人数が少ない業界

- ③:早い段階で1つの業界に絞ってしまうこと

1つ目の「市場規模が縮小している業界」を注意するべき理由は、せっかく就職しても数年後に業界自体がなくなってしまう可能性があるからです。

「〇〇業界 市場規模」と検索し、業界の市場規模についてあらかじめ調べておきましょう。

2つ目の「採用人数が少ない業界」を注意すべき理由は、そもそも採用人数が少ないとなかなか就職先が決まらない可能性があるからです。

せっかく転職・就職活動をしていても受け入れ先がなければモチベーションの低下につながってしまいます。

まずは、似たようなスキル・経験が得られる入りやすい業界に就職し、本当に気になっている業界の採用が出たら、そのタイミングで改めて考えてみると言うのも良いかもしれません。

そして3つ目の「早い段階で1つの業界に絞ってしまうこと」を注意すべき理由は、同じ業界でも企業によって仕事内容や企業風土が違う可能性があるからです。

上記で解説したように、自分の軸は「事業内容」だけでなく「福利厚生」や「スキルに合っているか」など様々です。

したがって自分の軸に合った企業をより多く見つけるためには、業界を縛らずに企業を探すこともアリでしょう。

新卒向けの記事にはなりますが、業界の選び方については以下の記事でも詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

まとめ:業界適性診断をいくつか受験して自身の適性業界を見つけよう

最後までご覧いただきありがとうございました。

この記事では、業界適性診断や業界選択について解説してきました。

詳しく知っていただけましたか?

業界診断を利用して、自分の就活の指針にしてみましょう!

キャリアアドバイザー西園寺

キャリアアドバイザー西園寺